In un’epoca in cui in Italia la solidarietà si processa e si nega la mensa ai bambini di altre nazionalità, e di fatto la dimensione dell’accoglienza è sempre più relegata a questione privata e associativa, nonostante esistano (ci si augura a lungo) magnifiche realtà come Riace o “Refugees Welcome”, per citare parte di quello che di virtuoso conserva il nostro paese, be’ parlare di questo libro mi sembrava assai importante.

Perché sfogliare e leggere queste pagine è riportare alla luce un frammento della nostra storia legata alla condivisione, alla solidarietà, all’inclusione, al desiderio di spartire quello che si ha con chi si trova in una situazione di indigenza.

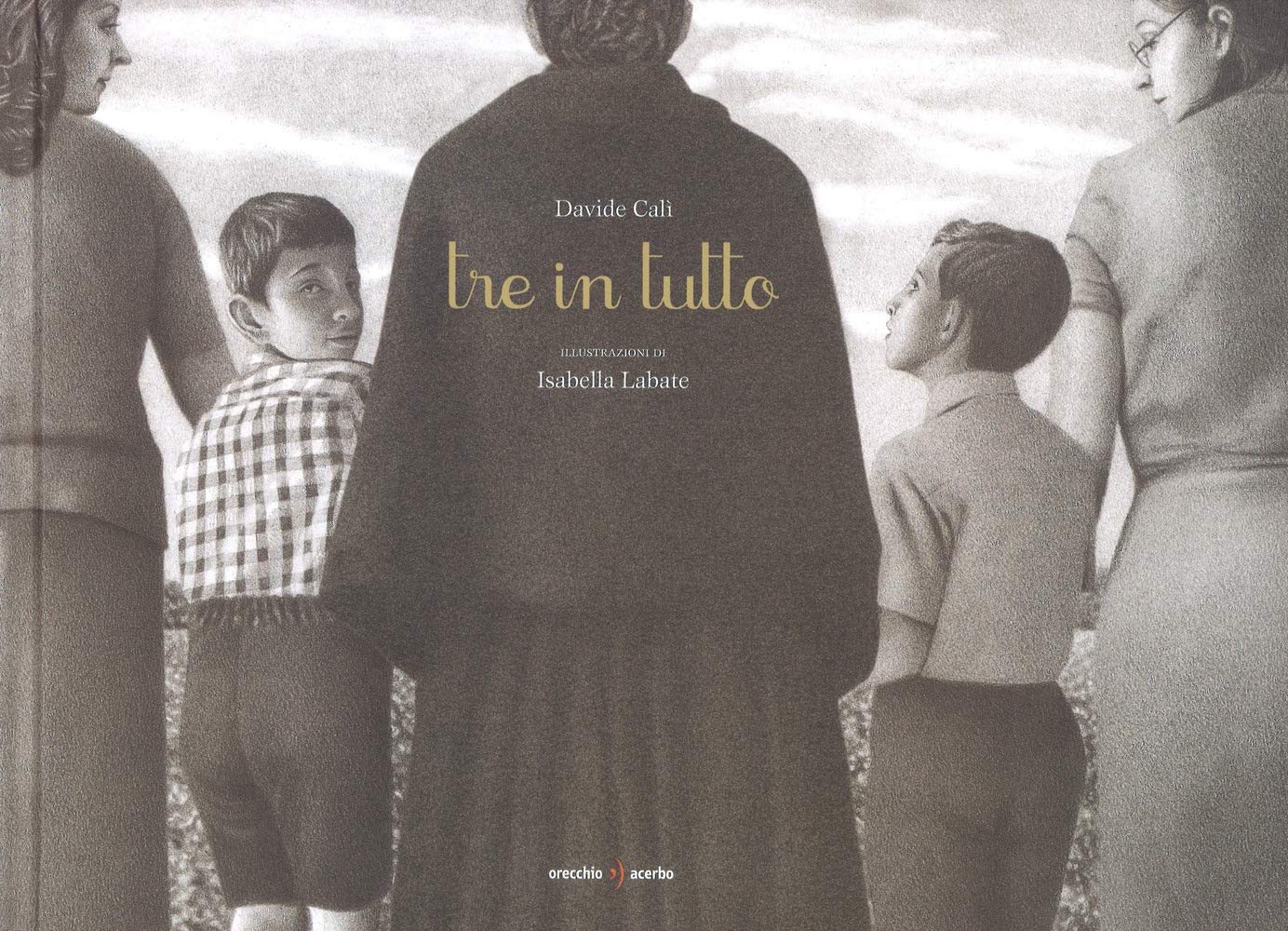

Questo libro si intitola Tre in tutto, fruttuoso intreccio tra le parole di Davide Calì e le illustrazioni di Isabella Labate, edito da Orecchio Acerbo.

(fonte: orecchioacerbo.com)

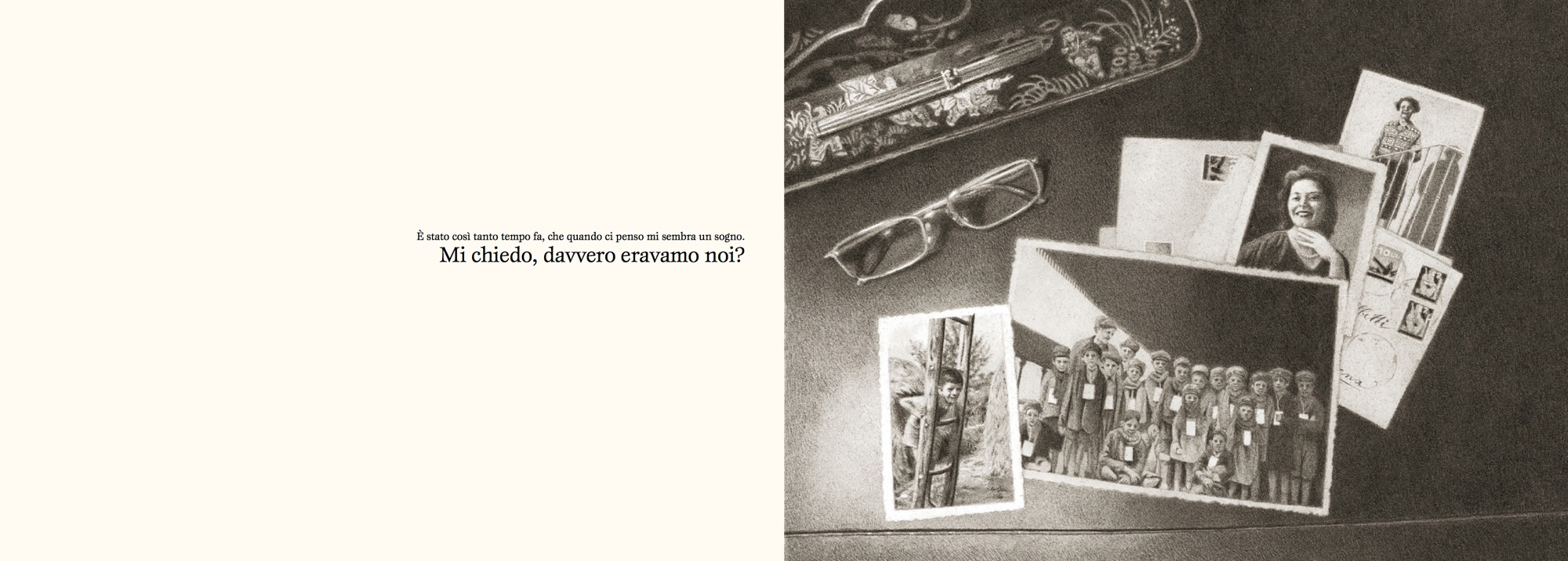

«È stato tanto tempo fa, che quando ci penso mi sembra un sogno.

Mi chiedo, davvero eravamo noi?»

Davvero eravamo noi? Questo interrogativo, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, riecheggia ancora più forte sulle pareti del nostro tempo. Arriva dritto e affilato tanto che a domanda si accompagna domanda: «Lo siamo ancora?»

Sullo scrittoio, sulla tavola accanto, qualche fotografia ritrae bambini sorridenti, una lettera, una penna, un paio di occhiali. Dettagli che ci traducono senza esitazioni nella dimensione del ricordo.

(fonte: orecchioacerbo.com)

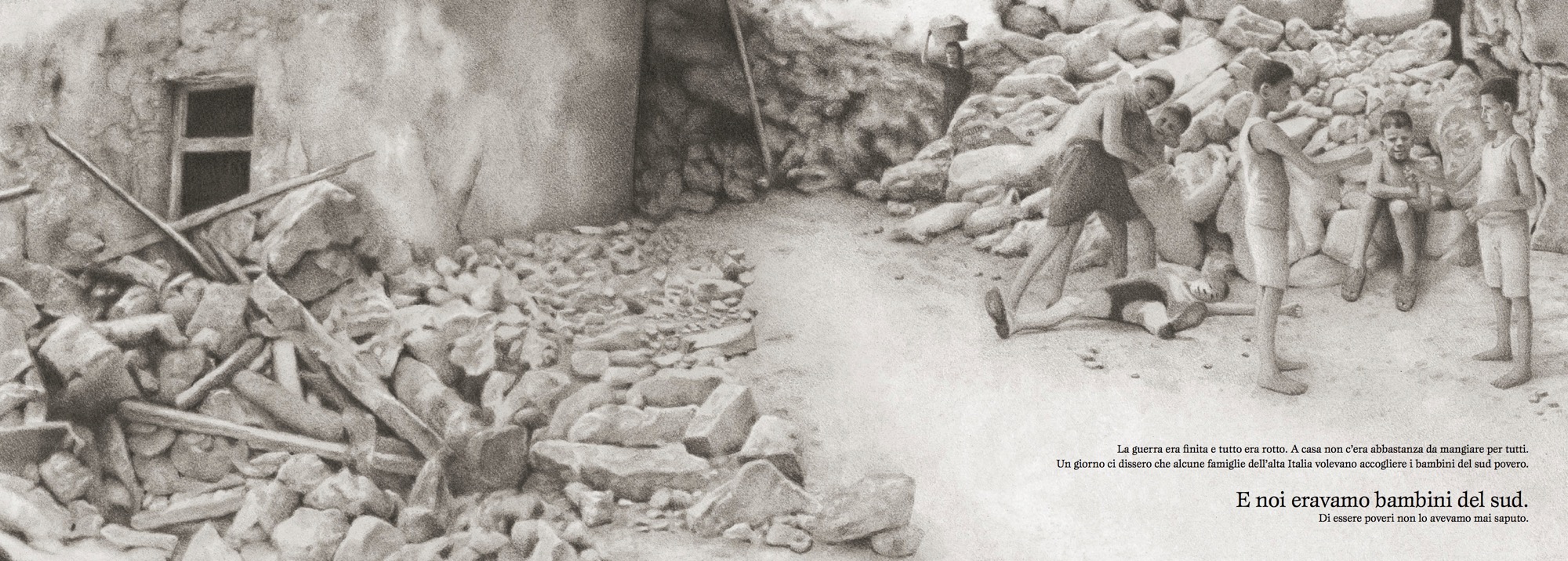

Il secondo conflitto mondiale si è appena concluso, portandosi dietro vent’anni di dittatura venefica.

Sappiamo che quella che scorrerà sotto le nostre dita e nei nostri occhi sarà una storia vera. La storia dei “Treni della felicità” che condussero dal Sud al Nord 70.000 bambini di famiglie finite in miseria, accolti per mesi da famiglie di contadini, impiegati e operai che diedero loro cura e istruzione.

(fonte: orecchioacerbo.com)

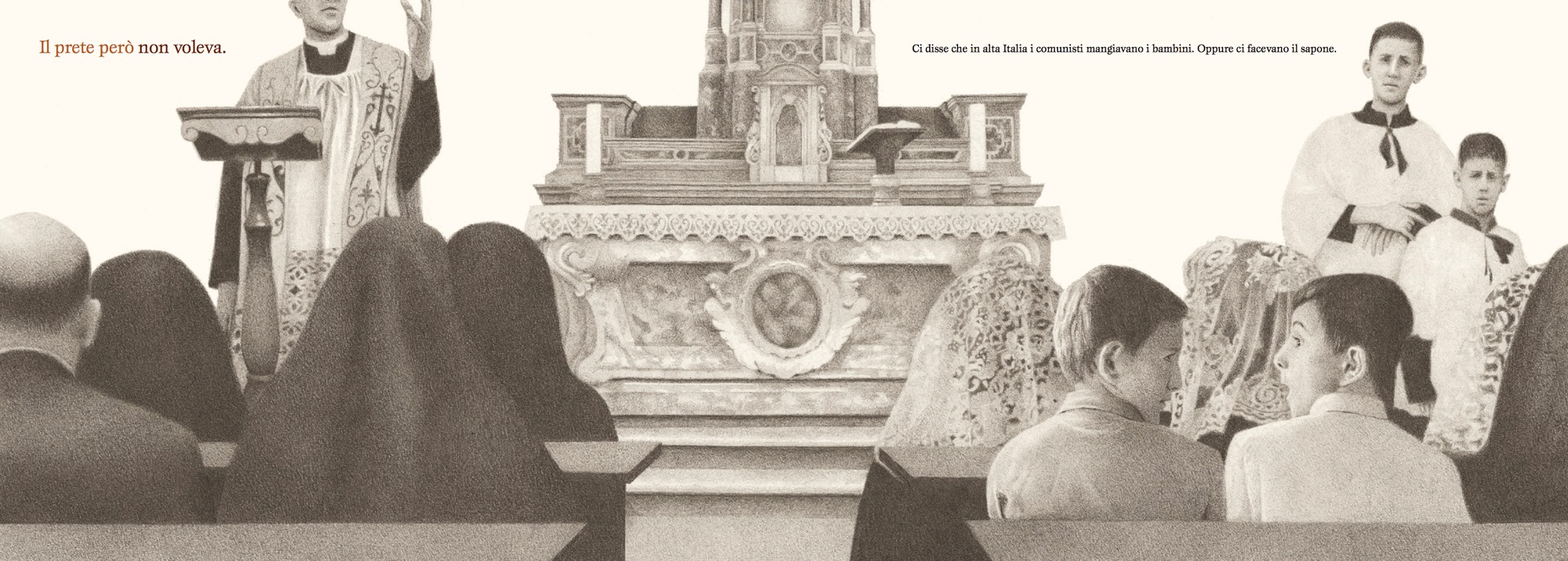

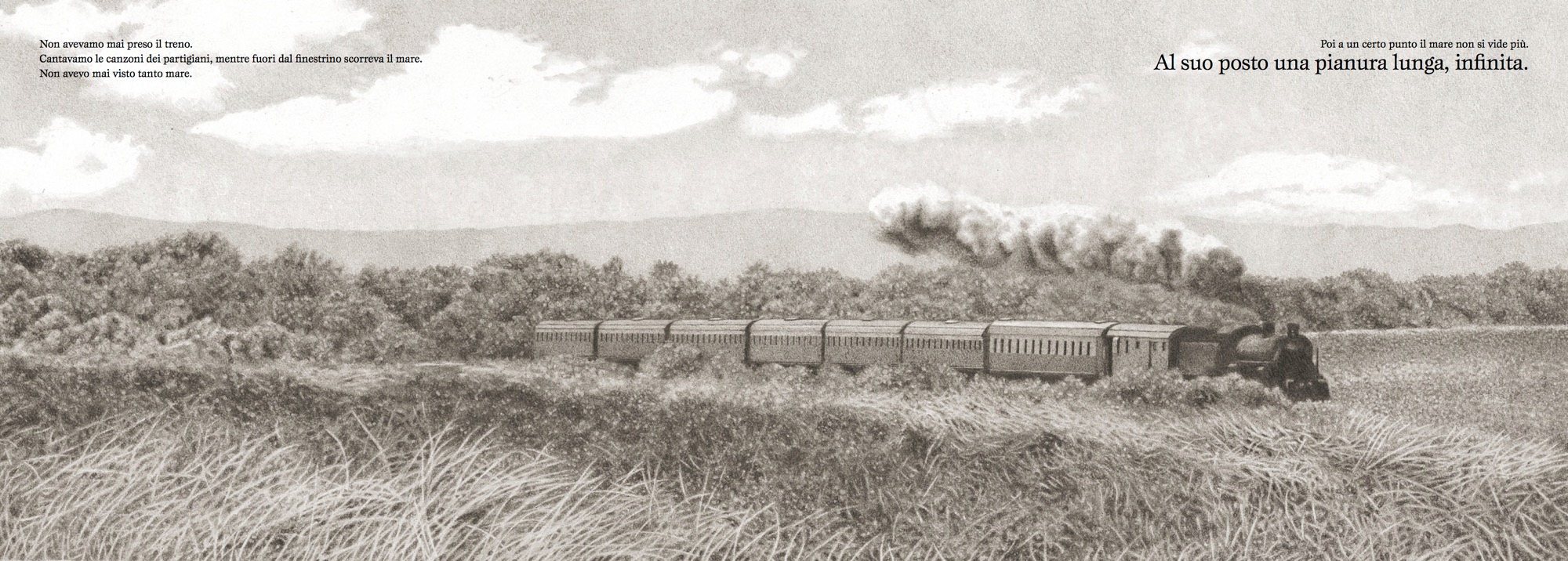

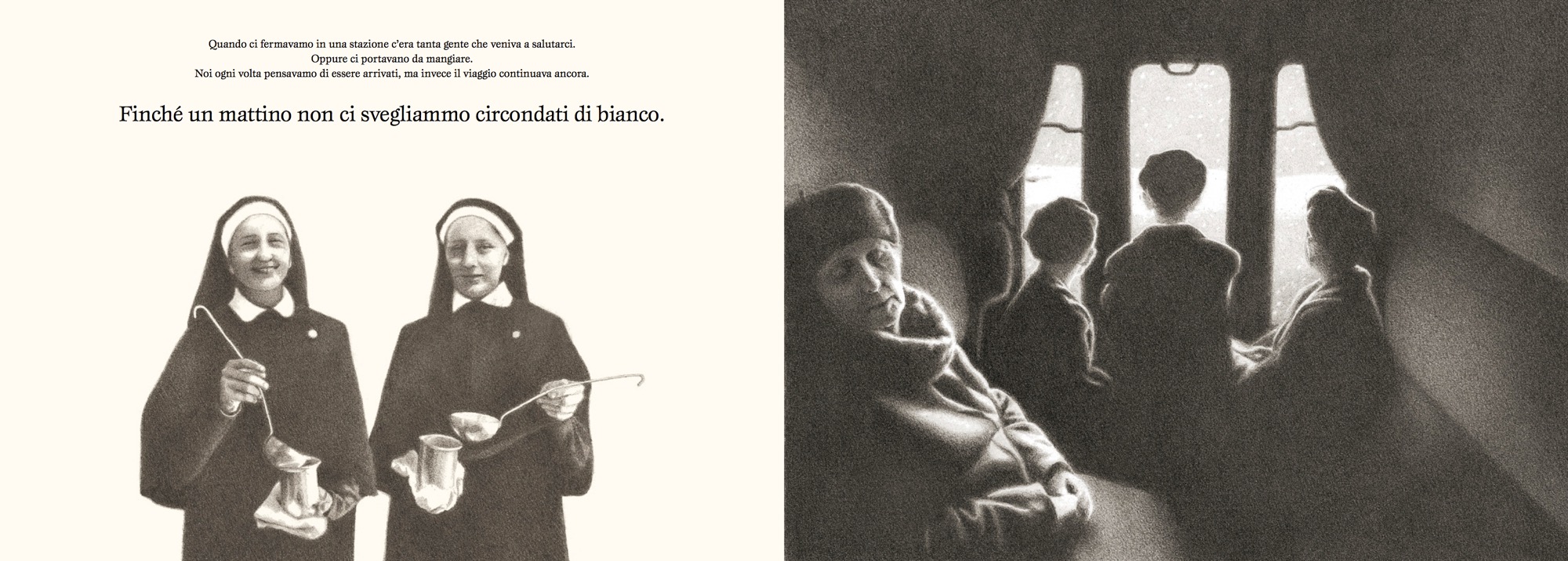

È lo sguardo vivido di un bambino a raccontarcela. Un bambino che ha vissuto la guerra, che più che vederla “l’ha sentita”, il poco che è rimasto, le insistenze del prete per non farli partire perché «su al Nord i comunisti i bambini se li mangiano o ci fanno il sapone». E finalmente il viaggio, con suo fratello e tanti altri. La prima volta sul treno. Le canzoni dei partigiani. Lo scorrere del paesaggio dietro al finestrino. Prima il mare, tanto mare, poi la pianura. Stazioni su stazioni. Saluti. Il cibo offerto. Il bianco assoluto della neve.

(fonte: orecchioacerbo.com)

E finalmente l’arrivo a destinazione. La timidezza, i timori inculcati dal sacro ministro e poi l’abbandono all’amore familiare e a quelle pietanze assaporate con gusto. La camera con i letti e le lenzuola, i pasti regolari, persino la merenda.

Attraverso il cibo si costruiscono gli affetti. Le “zie” diventano le “mamme”. Due mamme ciascuno, “Tre in tutto”. E quando è tempo di separarsi si piange, nessuno escluso. Ma il legame, quello, durerà una vita intera.

(fonte: orecchioacerbo.com)

A immagini lievemente delineate se ne contrappongono altre che paiono fotogrammi di cinema neorealista. E dentro di sé ci si chiede: «La semplice grafite è in grado di produrre tutto questo?»

La storia dei “Treni della felicità” è liberamente tratta da Pasta nera, un documentario di Alessandro Piva che ricostruisce le vicende attraverso i loro testimoni.

(fonte: orecchioacerbo.com)

Mi piacerebbe ricordare, in chiusura, per render loro merito, che l’iniziativa di questo progetto nacque da un gruppo di attiviste del Partito Comunista e dell’Unione Donne Italiane, fra cui Miriam Mafai e Luciana Viviani.

Come ogni albo illustrato, uno spunto. Questa volta per parlare di accoglienza e condivisione. Per tutti.

(fonte: orecchioacerbo.com)

(fonte: orecchioacerbo.com)